‚Promoting the Diversity of Cultural Expressions‘

Multiperspektivische Ansätze (er)kennen und stärken

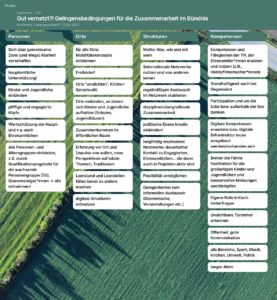

Kulturelle Bildung aus einer globalen wie lokalen Perspektive zu verstehen, bedeutet, die Inhalte, Formen und Kontexte von Kunst und Kultur multiperspektivisch zu denken und von den globalen Kulturen zu lernen. Doch wie lässt sich eine Praxis unterstützen, die vielstimmige Bilder und Narrative aus nicht-europäischen Kulturräumen sichtbar macht? Welche vermittelnden Ansätze gibt es und wie lassen sich diese stärken? Das Credo der UNESCO ist in dieser Hinsicht eine Aufforderung zum Handeln: ‚Promoting the diversity of cultural expressions‘.

Die künstlerisch-kulturpädagogische Praxis bietet zahlreiche Anlässe für eine diversitätssensible, multiperspektivische Bildungsarbeit. Multiprofessionell aufgestellte Teams, Kooperationspartner und Netzwerke können darin unterstützen, westlich geprägte Themen und Sichtweisen rassismus- und machtkritisch zu reflektieren. Im Rahmen kultureller Bildungsprojekte kann zum Beispiel ein initiierter Austausch junger Menschen aus diversen Communities über Themen und Handlungsfelder der UN-Nachhaltigkeitsziele Anlass zu globalen Lernen und Handeln werden. Damit rückt das Ziel näher, der Anerkennung bislang ungehörter Stimmen, Ausdrucksweisen und Werke mehr Sichtbarkeit und Geltung zu verschaffen.

Die Fachtagung stellte Grundlagen sowie Best-Practice-Beispiele vor und fand mit Unterstützung des Deutschen Museumsbunds statt.

Dokumentation teilen

Hier finden Sie nachstehend Dokumentationsmaterialien zur Fachkonferenz.